很多工具應用都是人類經驗累積成果。

「定位」是人類基本需求。即使在茹毛飲血的野蠻時代,去了某些地方狩獵,總不能忘記歸家的路。要辨别方向,靠的除了自身方向感、日月星辰,中國古時所用的「司南」成為了重要工具。

司南,即是指南針及羅盤,現代普遍認知認為,沒有它們,就不會有西方的大航海時代。雖然沒人了解是誰最早把這磁石製成的設備裝上了船,但這種船,最早出現在廣州附近的海面。

四川三星堆出土的司南

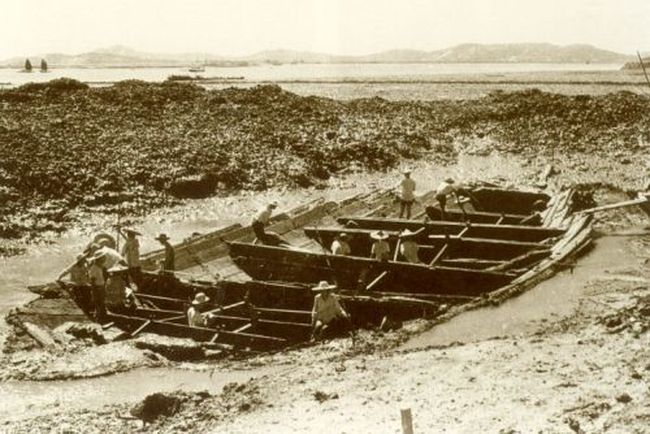

從人類社會的早期開始,嶺南地區特別是廣州是造船勝地。從西漢南越王墓中出土的銅提筒,紋繪了載滿以羽毛裝飾戰士的大船,就是當時的水上健兒。我們能從世界各地歷史遺存找到控制獨木舟或木筏穿洲過洋的証據,但孤舟重洋,沒有有效的辨別方向的工具,成本是相當高昂。

船紋銅提桶紋飾拓片

宋代為中國南方遠洋航行的高峰,除了大量巨艦建造記錄,學者還表示離不開航海技術突飛猛進。技術突破的標志,就是指南針應用於航海上。目前學術界公認有關指南針最早記錄,來自北宋朱彧於宣和元年(公元1119年)所撰的《萍州可談》:「舟師識地理,夜則觀星,晝則觀日,陰晦則觀指南針,或以繩鉤取海底泥,嗅之便知所至。」當時他根據父親朱服在廣州做知州時的所見所聞而寫。朱服則在北宋哲宗元符二年(公元1099年)至徽宗崇寧元年(公元1102年)任廣州知州,即廣州海船上使用指南針的時間不會晚於此時。

根據現代學者研究,中國最初的指南針採用的水浮法。後來,水浮法指南針被稱為水羅盤—先將磁化鐵針穿過燈芯草,浮在水上,水上轉動磁針就能指引方向,再將之與方位盤結合,就成了「水羅盤」。出現時間大約在南宋。南宋趙汝適《諸蕃志》載:「渺茫無際,天水一色,舟舶來往,惟以指南針為則。晝夜守視惟謹,毫厘之差,生死繫矣。」船上有專門負責守著羅盤者,不斷修正航向,皆因這是船隻安全關鍵。

用羅盤導航,可以說是今天海圖經緯化之始。借助先進設備,宋朝海外貿易超過前代,成為世界從事海外貿易的重要國家。那時中國商船的蹤跡,近至朝鮮、日本,遠達阿拉伯半島和非洲東海岸。

宋代海船出土

指南針在中國古代經歷長時間演進。學者指,東漢王充《論衡》中所記「司南之構杓,投之於地,其抵抵指南」,應是將磁石琢成磁勺,放在占卜用的星盤上來旋定南北。宋代莊季裕《雞肋篇》記載了兩隻水瓢中置磁石鐵屑,「施展」兩瓢相互吸引的幻術,這反映南宋初年司南已被指南針取代。

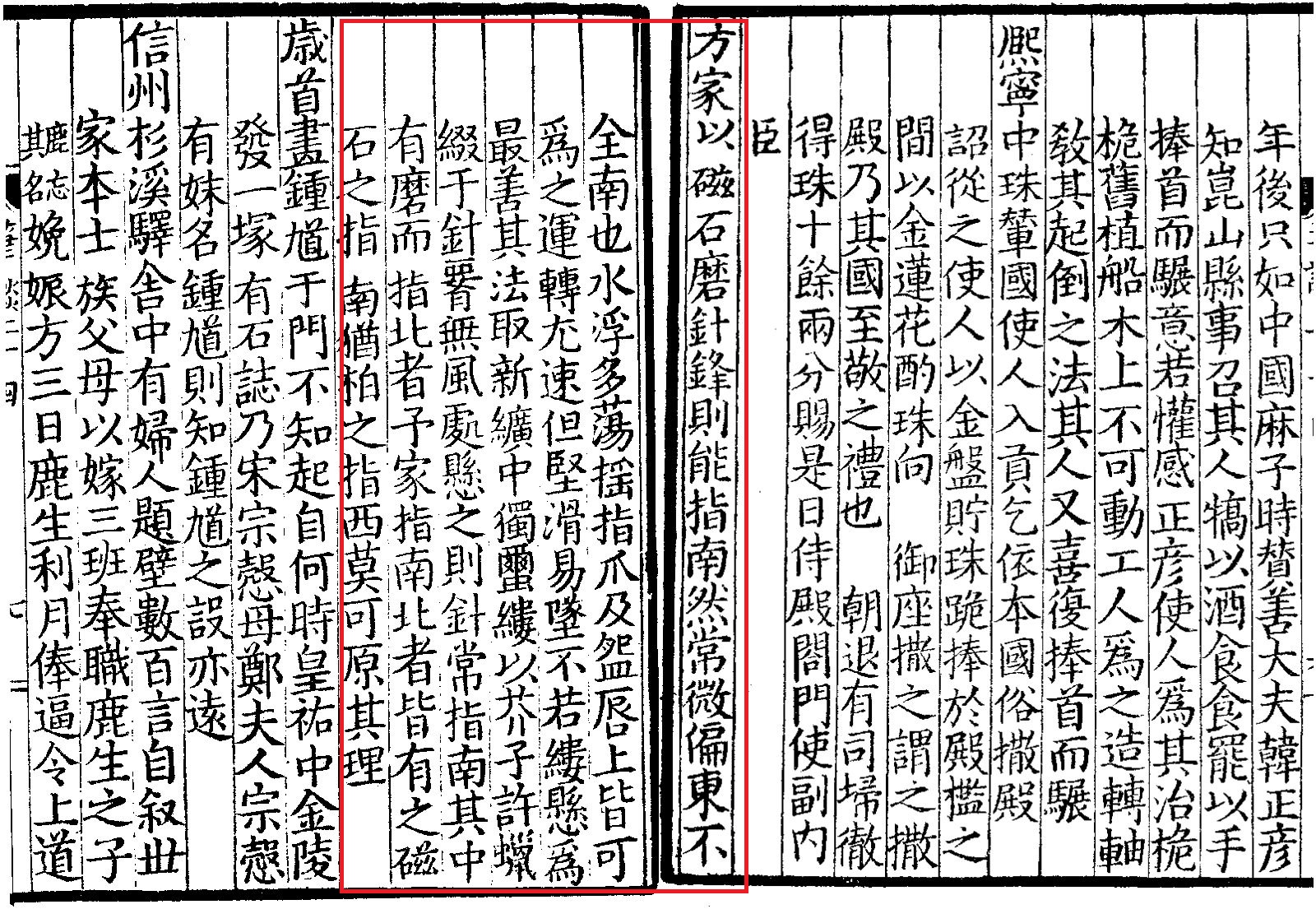

事實上,用磁石製造司南,需要琢玉工藝手段,費工費時,而且如果質料不精,極向不準,是很難完成,但當中國古人掌握磁石對鋼鐵人工磁化技術來製造指南針—將一根鋼針在磁石上摩擦磁化—就方便得多。這項發明最早的記載見於北宋科學家沈括所著《夢溪筆談》:「方家以磁石磨針鋒,則能指南,然常微偏東,不全南也。水浮多蕩搖,指爪及碗唇上皆可為之,運轉尤速,但堅滑易墜,不若縷懸為最善。其法取新渡中獨繭縷,以芥子許蠟綴於針腰,無風處懸之,則針常指南」。

《夢溪筆談》局部

另一方面,沈括精於天文曆法,並在圭表(為中國古代根據日影長度變化測定季節、劃分四季和推算曆法的工具)的地理子午觀測比較中加以證明「磁針偏角」,這項發現為古代科學史上的重要成果。歐洲到了13世紀才發現。

在明代嘉靖年以前,中國海航一直使用水羅盤,但不太平穩。當中國傳統指南針於12-13世紀經阿拉伯傳入歐洲後,歐洲人將磁針放在釘子尖端,可自由轉動,製成旱羅盤,性能更適用於航海。中國也在嘉靖年間後開始使用旱羅盤。