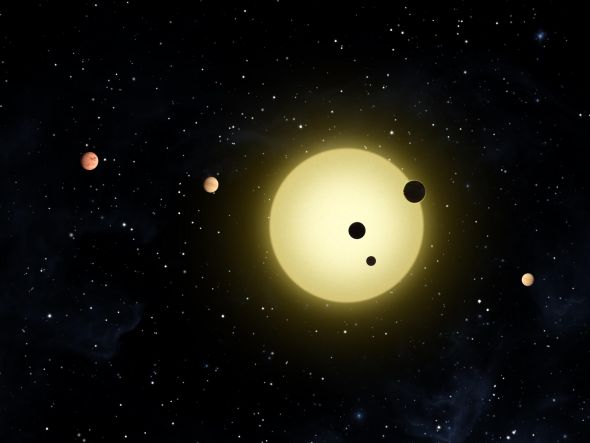

恆星開普勒-11和太陽類似,並擁有6顆行星。有時候會出現同時有2到3顆行星經過恆星面前的現象;這張圖片所反映的正是有3顆行星同時發生凌星現象的示意圖。這一事件被開普勒空間望遠鏡捕捉到,時間是2010年8月26日。圖像版權: NASA/Tim Pyle

這張藝術想像圖所要展示的,是開普勒-11行星系統和我們太陽系進行對比的情景,這樣會讓人更直觀的了解兩者各行星軌道的位置關係。圖像版權:NASA/Tim Pyle2月10日消息,據美國宇航局開普勒項目官方網站報導,科學家們藉助該局所屬的開普勒空間望遠鏡,發現了一個擁有6顆行星的恆星系統。這顆中央恆星名為開普勒-11(Kepler-11),是一顆和太陽相似的恆星,而這些行星則主要由岩石和氣體組成。這一緊湊的微型太陽系距離地球大約2000光年。

“開普勒-11的行星系統令人驚嘆,”傑克·里薩烏爾(Jack Lissauer)說,他是一位行星科學家,同時也是美國宇航局設在加利福尼亞州的埃姆斯研究中心的開普勒科學小組成員。 “這個行星系統的緊湊程度讓人驚嘆;它們的軌道平面傾角如此一致讓人驚嘆;竟然有那麼多大行星在那麼近的距離上圍繞一顆恆星運行,讓人驚嘆。我們甚至從沒想過這樣的情況真的會存在。”

換句話說,開普勒-11的行星系統是除太陽系之外,迄今為止所發現的成員數量最多,結構最緊湊的行星系統。

“擁有一顆以上凌日行星的恆星非常少見,而開普勒-11更是唯一已知擁有超過3顆以上凌日行星的恆星系統。”里薩烏爾說。 “因此我們知道這樣的系統並不常見。很顯然,擁有類似開普勒-11那樣系統的恆星比例不會超過總數的1%。但至於這個比例到底是千分之一,萬分之一還是百萬分之一,我們還不清楚,因為到目前為止,我們才僅僅發現了這麼一例。”

開普勒-11是一顆黃矮星,而所有環繞開普勒-11運行的行星個頭都比地球大,其中最大的一顆大小和天王星或海王星相當。這個行星系統最內側的成員是開普勒-11b,它距離中央恆星的距離比地球到太陽的距離近10倍。繼續往外,依次是開普勒-11c,d,e,f和g。即便是位於最外側的開普勒-11g,其軌道仍然僅相當於太陽和地球距離的二分之一。

“這一系統內側的5顆行星軌道都比水星到太陽的距離還近,即使是最外側的第6顆行星,其軌道仍然相當靠近母恆星。”里薩烏爾說

這就意味著,如果將開普勒-11行星系統放到我們太陽系中來,將有5顆行星運行於水星軌道內側,最外側的第6顆行星軌道介於水星和金星之間。內側的5顆行星的軌道周期在10天到47天之間,而最外側的開普勒-11g公轉週期為118天。

“通過對內側5顆行星的大小和質量測定,我們判定它們屬於已知最小的系外行星範疇,”里薩烏爾說。 “這些行星由岩石和氣體構成,但也可能有水存在。岩石物質佔據了這些行星質量的大部分,而氣體物質則構成了其體積的大部分。”

根據里薩烏爾的說法,開普勒-11系統是一個非常特別的案例,其結構和動力學特徵將有助於揭示其成因。開普勒-11d,e和f含有大量的輕質氣體,據此里薩烏爾認為至少這三顆行星應當形成於這一行星系統歷史的早期,可能在塵埃盤瓦解後數百萬年內便出現了。

行星形成於宇宙中的分子云塌縮形成恆星的過程之中。在原始恆星周圍會有一個氣體和塵埃構成的盤,稱作原行星盤。這一現像在年齡小於100萬年的恆星周圍非常常見,但是在年齡超過500萬年的恆星周圍就很少見到這樣的盤狀結構。這一現象使科學家們提出了一種理論,認為氣體含量越大的行星,其形成時間應當越早。因為只有這樣才有可能在塵埃盤被恆星的輻射吹散之前爭奪到足夠多的氣體。

在其任務期間,開普勒空間望遠鏡將繼續發回有關這一行星系統的科學數據。開普勒望遠鏡記錄到越多次行星凌星事件(行星從恆星面前經過,遮擋光線,導致恆星出現短暫光度變化),科學家們便能越精確的計算出這些行星的質量和大小。

“這些數據將有助於我們以更高的精度計算行星的大小和質量數據,並允許我們尋找可能存在的圍繞開普勒-11星運行的其他隱藏的行星成員。”里薩烏爾說。 “或許我們會發現這一系統中的第7顆行星。要么是由於它發生了凌星事件,要么是它對另外6顆已知行星的軌道產生引力攝動,從而暴露自己的存在。通過這些研究,我們有關銀河系中其他恆星周圍行星多樣性的認識將得到極大的豐富。”

開普勒空間望遠鏡通過對恆星亮度的精密觀測來判斷是否其周圍存在行星。這種方法稱作“凌星法”。當一顆行星在公轉過程中經過恆星面前,它將遮住恆星的部分星光,導致其亮度出現稍許下降,開普勒望遠鏡能夠察覺這一細微的亮度變化。同時,恆星亮度的變化幅度又可以讓科學家計算出行星的大小。通過考察行星的軌道周期,以及中央母恆星的物理特徵,我們可以估算出行星的溫度。

目前,開普勒望遠鏡科學小組正調用大型地面望遠鏡,以及斯必澤空間紅外望遠鏡,對開普勒望遠鏡發現的可疑目標候選天體進行後續觀測。不過開普勒望遠鏡所觀測的天鵝座和天琴座天區,地面望遠鏡只有在春季到初秋可以觀測到。這些額外的驗證數據將有助於科學家們最終判斷某個信號是否確實來自一顆行星。

按照計劃,凱普爾望遠鏡將繼續在軌工作倒至少2012年11月份,全力進行地球大小行星的搜尋工作,並且力爭找到位於“宜居帶”的行星目標。宜居帶是天文上的一種說法,是指某一行星在行星系中所處的位置正好合適,允許水以液態形式存在。而這一條件通常誒認為是生命的生存所必須。太陽系中的宜居帶大致位於金星軌道和火星軌道之間,地球恰好落在宜居帶中間。由於地球這樣的系外行星每年才會發生一次凌星事件,而要確認這一信號,則需要至少三次重複觀測。因此,要找到並確認一顆地球大小的宜居帶岩石行星,科學家們至少需要3年時間。

“開普勒望遠鏡僅能觀測天空的1/400”威廉·伯拉吉(William Borucki)說。他來自美國宇航局埃姆斯研究中心,目前擔任開普勒項目首席科學家。 “事實上,開普勒也僅能發現它所觀測的恆星所擁有行星系統的很小一部分,因為你要考慮到角度問題。如果行星公轉的軌道面不會造成行星運行到我們的視線方向,就不會產生凌星事件,開普勒也就將沒有辦法發現它。考慮到全部這兩個因素,你就會意識到,一定有數百萬的行星正圍繞其他恆星運行。”

開普勒空間望遠鏡是美國宇航局依據“發現”計劃執行的第10個項目。位於加利福尼亞的美國宇航局埃姆斯研究中心負責該項目的地面系統研發,任務控制,以及科學數據分析。宇航局噴氣推進實驗室(JPL)負責開普勒望遠鏡的項目管理。設於科羅拉多州波爾多市的鮑爾宇航技術公司承擔了開普勒飛行系統的開發工作,並和科羅拉多大學大氣和空間物理實驗室合作,共同承擔項目操作支持。必要的驗證性觀測由設於夏威夷的凱克-1望遠鏡以及其他位於全球各地的大型望遠鏡設備承擔